Decir cocido en Lhardy es algo así como Desayuno en Tiffany’s o Té en el Sáhara, pero con una diferencia trascendental: aquí los gaseosos sueños literarios pueden convertirse en opulenta realidad, porque el tal desayuno jamás existió y aquel té no pasó de canción.

Sin embargo, Lhardy mezcla realidad y fantasía como ningún otro lugar de Madrid. Existe en verdad pero, como todo lugar mítico, su historia está trufada de tradiciones inventadas, amoríos imposibles, orgías inexistentes, conspiraciones apenas soñadas y en suma, (llamadas hoy) leyendas urbanas.

Solo unos pocos podían acceder a aquellos grandes salones -que luego fueron el japonés, el blanco, el isabelino…- y a todos esos lujos galos en los lejanos años 30, del siglo XIX por supuesto, porque pocos eran los que los podían disfrutar y aún menos los que podían entrar. Eran republicanos o conservadores, socialistas o liberales, artistas o banqueros, pero todos procedentes del estrecho círculo de una burguesía que todo lo tenía atado y bien atado.

La Carrera de San Jerónimo, vecina de la Puerta del Sol, era la calle de moda que remataba ese elegante eje que comenzaba en el Palacio de Oriente y terminaba en el Salón del Prado, nuestro particular Bois de Boulogne, el nido de los murmullos y las murmuraciones, de los paseos en grandes carruajes o inquietos corceles, de las sombrillas y las chisteras, de las miradas y los suspiros, de la languidez y el apasionamiento amoroso. Nadie adivinaría tanta elegancia en la Carrera viendo ese imperio del low cost que ahora se enseñorea de estas calles, antaño solar de los grandes palacios y de las modernas residencias burguesas, hogar de los personajes de Galdós o Mesonero Romanos. Allí estará también, pocos años más tarde, el recién estrenado Palacio del Congreso teatro de los más grandes oradores parlamentarios que vieron los siglos, los que tomaron el relevo de los que peroraban desde el púlpito y antepasados de los que ahora, menos brillantemente, siguen sus pasos, más que en el hemiciclo, en platós de televisión y plazas mitineras.

Era un Madrid con las primeras luces de gas, con un tímido liberalismo que sanaba las heridas de la tiranía fernandina y que quería ponerse, con el ferrocarril y el capitalismo, en el camino de la modernidad. Y como no solo ahora la gastronomía va de la mano de la vanguardia y de lo nuevo, un francés cuyo nombre no importa -y da igual porque D. Emilio adoptó rápido como apellido el nombre de su restaurante pasando a llamarse D. Emilio Lhardy– fundó esta joya decadente que ya no es lo que fue, pero que sigue siendo.

A pesar de tanta sofisticación, el madrileño siempre ha vivido entre dos pulsiones, la del cosmopilitismo y la del casticismo, la misma que hoy hace preferir a la élite más conspicua El Qüenco de Pepa a Diverxo o Quintín a Paco Roncero. Así que Lhardy pasó a la historia por sus riñones al Jerez y su cocido a la madrileña y es de este del que les hablaré hoy, porque los riñones mejor tomarlos en tartaleta en su bella tienda bar. Allí abundan las platas y los cristales tallados, el gran espejo que todo lo ve y un enorme fanal repujado repleto de croquetas, barquichelas de variados rellenos y bollitos de hojaldre con entrañas de muchas cosas deliciosas. Recomiendo empezar por allí, bebiendo cosas antiguas de sus frascas centenarias con cartelitos de plata, un Jerez o por qué no, un Madeira. Sin embargo, lo más tradicional es una tacita de ese delicioso caldo de cocido, dorado, reconstituyente y clásico. Tomar ese aperitivo antes de subir o comer picando, lo que yo hacía cuando no me podía permitir otras cosa, porque la tienda sigue cara para ser bar, pero muy barata si la comparamos con un restaurante y sus bellezas conquistan tanto o más que el piso superior donde se esconden los sugerentes salones antes enumerados.

Comerse un cocido con estos calores abrileños es arriesgado, pero lo he hecho esta misma semana invitado por amigos extranjeros amantes de lo castizo y que me pidieron consejo. Yo el cocido siempre lo he tomado en casa aunque desde pequeño oía hablar del del Ritz y Lhardy o de los más populares de La Bola y la Gran Tasca, pero ahora a falta de madres o abuelas cocineras, lo busco por variados lugares porque, sí, yo, el amante de la esferificación y el limequat, de los aires y el nitrógeno, también amo el cocido, ese sueño nutricio de todos los personajes de nuestra literatura heridos por hambres milenarias, o sea, casi todos.

Lo tomamos en el salón Isabelino, todo paredes castañas, como de cuero repujado, espesos visillos de encaje que transparentan la luz y dfuminan las vistas,

y grandes cantidades de bellos objetos de plata hoy en desuso, pero que entonces, en el XIX, eran imprescindibles en la puesta en escena de cualquier gran restaurante del mundo, bueno no, me corrijo, europeo y si me apuran, francés.

Antes de empezar con el cocido, nos regalan unas croquetas que son famosas en todo Madrid, doraditas y crujientes, con relleno suave, pero bastante más denso del que yo recordaba, Eso pasa a veces, pero ya saben, quizá es que el recuerdo todo lo embellece.

El cocido aquí es de dos vuelcos porque el de tres se separa en tres servicios, sopa, legumbres y carnes. La sopa es sabrosa, con un fideo fino y suave y plagada de esos aromas que prometen las carnes y verduras que llegarán a continuación. Ese caldo contiene el alma del cocido pero como todo mortal prefiere -a menos en la comida- realidad que fantasía, más parece simple preparación para las suculencias que llegarán mas tarde.

Estas son muy variadas, como corresponde a tan elegante y caro cocido. Los garbanzos están en un punto perfecto porque es fácil que queden duros o demasiado blandos y las carnes son todas las habidas y por haber y lo resalto porque no siempre se ponen todas, depende de presupuesto, gustos y bolsillo. Ternera suave, un pollo tierno y blanco, chorizo, morcilla y tocino, como debe ser, una deliciosa longaniza blanca que nunca había visto, punta de jamón y, para aligerar, repollo rehogado, patata y zanahoria. Como sorpresa final, algo tradicional y excelente, la pelota, una bola hecha con carne picada, especias, pan y huevo que posteriormente se cuece con el caldo. En mi casa nunca se comió con salsa de tomate pero aquí también la ponen por si acaso.

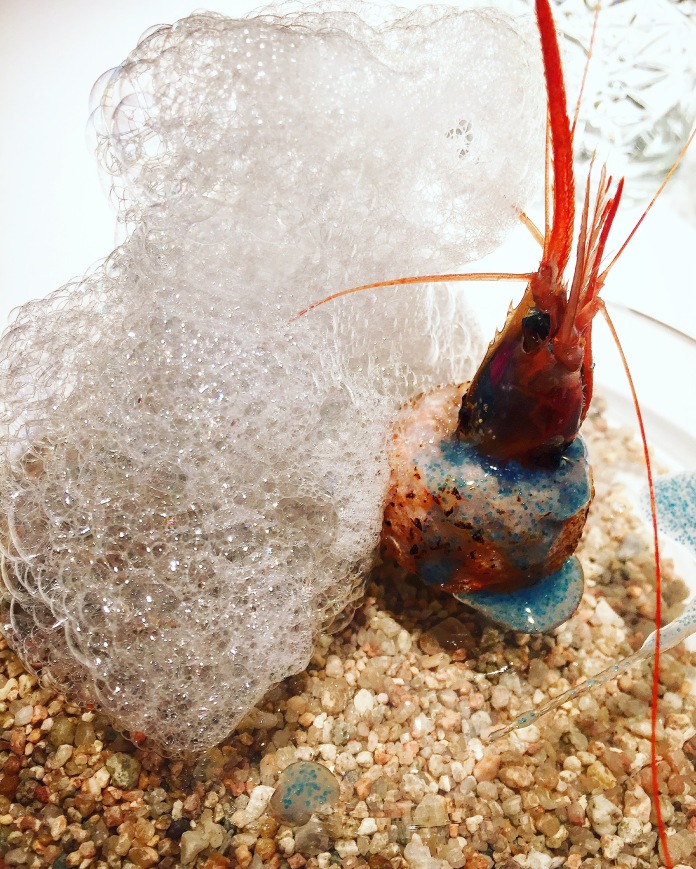

Los cocidos requieren finales ligeros pero en Lhardy la tradición manda acabarlos con el soufflé sorpresa. Así que, una vez más, me sacrifico por ustedes. Se trata de una esponjosa montaña de merengue que esconde un delicioso helado de vainilla. Dorado, níveo por otros lados, espumoso y algo crujiente por causa del leve tostado. Es fríamente maravilloso, un Xanadú para dulceros y una vuelta al pasado sin necesidad de máquina de Julio Verne alguna. Entre los calores del cocido y los dulzores del soufflé, aterrizar en el XIX es pan comido, por lo que no deben dejar de hacerlo. El conocimiento, y más el nuevo, ensancha el alma.

Las mignardises son también de otro siglo, intensas trufas de chocolate y delicadas yemas de Santa Teresa, repostería de tardes de canasta y rosario, lo mismo que una tradicional carta de vinos que tan añeja es que envuelve cada página en sobres de plástico, cosa práctica donde las haya pero que muy elegante no es.

El servicio es más que atento y correcto, el comedor está animado por turistas y locales, el ambiente es maravilloso y no sé más porque fui por el cocido y nada más que eso tomamos. Por eso no me responsabilizo del resto, pero hay muchas razones para visitarlo y si les gusta el cocido y el soufflé, muchas más.

Debe estar conectado para enviar un comentario.