Lisboa es un mar de olas: las que baten en los escalones de la Praça de Comercio, las de sus muchas y verdes colinas, las que forma la ondulante calzada portuguesa que dibuja sus calles, las de ese cercano mar que desemboca en el Tajo -y no al revés-, las de sus muy diferentes luces, que oscilan entre la palidez septentrional y el dorado atlántico.

Lisboa es un mar de olas: las que baten en los escalones de la Praça de Comercio, las de sus muchas y verdes colinas, las que forma la ondulante calzada portuguesa que dibuja sus calles, las de ese cercano mar que desemboca en el Tajo -y no al revés-, las de sus muy diferentes luces, que oscilan entre la palidez septentrional y el dorado atlántico.

Todo en Lisboa es ligereza, luz y agua, porque el río aparece y desaparece por todas partes, como un amante furtivo que abrazara y al mismo tiempo rehuyera a la ciudad, su bienamada. Está al final de cada cuesta, a la vuelta de cada esquina, bajo los miradores y sobre los alféizares, entre palmeras, jacarandas y sicomoros, porque Lisboa es una ciudad de agua.

Todo en Lisboa es ligereza, luz y agua, porque el río aparece y desaparece por todas partes, como un amante furtivo que abrazara y al mismo tiempo rehuyera a la ciudad, su bienamada. Está al final de cada cuesta, a la vuelta de cada esquina, bajo los miradores y sobre los alféizares, entre palmeras, jacarandas y sicomoros, porque Lisboa es una ciudad de agua.

De agua y de rincones que se ocultan de miradas inexpertas o bajo desconchones y manchas de humedad, entre buganvillas y un mar de árboles, tras descascarilladas tapias y pesados muros. Lisboa, como los portugueses, ha elegido la invisibilidad, pasar por el mundo de puntillas, para no molestar. Es una belleza tapada que se oculta a las miradas zafias. Por eso a tantos no gusta, por ello a muchos desconcierta su belleza marchita y ese aire de secreto olvidado que solo florece radiante para las almas sensibles, como el Grial, como cualquier enigma.

Lisboa posee un caserío elegante, plagado de palacios y bellos edificios de colores, los rosados del barroco, los amarillos del pombalino, los negro y plata del Decó o los blancos del modernismo. Entre tanta opulencia arquitectónica posee muchos bellos hoteles, pero yo siento que ninguno expresa tanto el alma romántica de la ciudad como el Pestana Palace, del que ya hablé de pasada en un lejano post, y que es, en realidad, el fabuloso palacio del Conde de Valflor, uno de esos espléndidos y visionarios nuevos ricos que son los que hacen grandes los países, Amancio Ortega pongo por caso, frente a todos esos viejos nobles que viven en la parálisis de los sueños del pasado, esos que comenzaron tantas veces precisamente así, con un nuevo rico.

Lisboa posee un caserío elegante, plagado de palacios y bellos edificios de colores, los rosados del barroco, los amarillos del pombalino, los negro y plata del Decó o los blancos del modernismo. Entre tanta opulencia arquitectónica posee muchos bellos hoteles, pero yo siento que ninguno expresa tanto el alma romántica de la ciudad como el Pestana Palace, del que ya hablé de pasada en un lejano post, y que es, en realidad, el fabuloso palacio del Conde de Valflor, uno de esos espléndidos y visionarios nuevos ricos que son los que hacen grandes los países, Amancio Ortega pongo por caso, frente a todos esos viejos nobles que viven en la parálisis de los sueños del pasado, esos que comenzaron tantas veces precisamente así, con un nuevo rico.

El nuestro se hizo a sí mismo en el más allá portugués, lo que viene a ser lo mismo que la insondable y feraz África, donde sus riquezas provinieron de ese auténtico diamante vegetal que es el cacao, el cual cultivó con tal pasión que su rey se hizo, rey del cacao, lo que le propició el halago y la lisonja de los otros reyes, los de verdad, y también de nobles y burgueses. El también fue ennoblecido por su rey que nada menos que marqués le hizo. Pero como todo rey -y también como todo marqués-, el nuestro también precisaba de un palacio, el mismo que ahora se yergue en lo más alto de una colina, vigía de los Jerónimos y de la Torre de Belem, vecina del palacio de Ajuda y del de las Necesidades. En tan ilustre compañía solo quería lo mejor.

El nuestro se hizo a sí mismo en el más allá portugués, lo que viene a ser lo mismo que la insondable y feraz África, donde sus riquezas provinieron de ese auténtico diamante vegetal que es el cacao, el cual cultivó con tal pasión que su rey se hizo, rey del cacao, lo que le propició el halago y la lisonja de los otros reyes, los de verdad, y también de nobles y burgueses. El también fue ennoblecido por su rey que nada menos que marqués le hizo. Pero como todo rey -y también como todo marqués-, el nuestro también precisaba de un palacio, el mismo que ahora se yergue en lo más alto de una colina, vigía de los Jerónimos y de la Torre de Belem, vecina del palacio de Ajuda y del de las Necesidades. En tan ilustre compañía solo quería lo mejor.

Ya tenía experiencia con su palacio de París, así que perfumó el Tajo con los suaves aromas de los estilos del Ancient Regime, volutas Luis XIV, rocallas Luis XV y decadentes orlas y florones Luis XVI, sin despreciar tampoco la falsa rigidez de la Regencia o las pesadas maderas labradas de las modas neorrenacentistas. A pesar de la muerte del Rey, a quien siempre amó, del advenimiento de la república, de los cambios de régimen, de modos y modas, el palacio Valflor brilló hasta que, a la muerte del marqués, cayó en la decrepitud y el olvido durante los años 40, para volver a resurgir como hotel Pestana Palace bien entrados los 2000 y demostrando así que también una empresa privada puede ennoblecer y mejorar el patrimonio histórico.

Ya tenía experiencia con su palacio de París, así que perfumó el Tajo con los suaves aromas de los estilos del Ancient Regime, volutas Luis XIV, rocallas Luis XV y decadentes orlas y florones Luis XVI, sin despreciar tampoco la falsa rigidez de la Regencia o las pesadas maderas labradas de las modas neorrenacentistas. A pesar de la muerte del Rey, a quien siempre amó, del advenimiento de la república, de los cambios de régimen, de modos y modas, el palacio Valflor brilló hasta que, a la muerte del marqués, cayó en la decrepitud y el olvido durante los años 40, para volver a resurgir como hotel Pestana Palace bien entrados los 2000 y demostrando así que también una empresa privada puede ennoblecer y mejorar el patrimonio histórico.

El actual hotel, compuesto por 193 habitaciones y 17 suites, gira en torno al antiguo palacio, al que se han añadido dos alas que bordean los lujuriantes jardines del marqués botánico. En el regio edificio se conservan intactos los grandes salones y las suites llamadas reales. Todo son maderas preciosas formando taraceados, mármoles multicolores que dibujan suelos, vitrales que irradian luces como gemas y todos los ornamentos de los dos siglos anteriores. La suntuosa escalera que nos recibe es digna de una emperatriz y se tiñe de los mil matices de vidrieras que mutan con cada luz.

Le sigue el imponente salón Luis XVI con sus grandes medallones de reyes y reinas, sus decimonónicos paisajes y una profusión de ramos de laurel y alfombras orientales.

El salón japonés es un bello delirio orientalista, decorado con finos frescos de flor de cerezo que parecen acuarelas y suavizan el duro contraste del rojo y el negro.

El salón japonés es un bello delirio orientalista, decorado con finos frescos de flor de cerezo que parecen acuarelas y suavizan el duro contraste del rojo y el negro.

Ambas salas conducen a la opulencia exagerada del salón Luis XV, cuyos frescos se enmarcan en molduras criselefantinas y presiden un mundo de volutas, rocallas, espirales, conchas, medallones, haces de juncos y ramos de flores y hojas.

Ambas salas conducen a la opulencia exagerada del salón Luis XV, cuyos frescos se enmarcan en molduras criselefantinas y presiden un mundo de volutas, rocallas, espirales, conchas, medallones, haces de juncos y ramos de flores y hojas.

Tras el suntuoso patio del ánfora se abren los grandes salones de recepciones, azul y rojo, hoy comedores del hotel. Ambos se precipitan sobre el exuberante parque y se rematan con dos elegantes jardines de invierno. Lugar de bailes y grandes recepciones, su decoración de mármoles, dorados, frescos y grandes columnas corintias son el mejor exponente luso del horror vacui portugués.

Las grandes suites, las reales, se hayan en el primer piso del viejo palacio y todas evocan con sus nombres los grandes esplendores del imperio portugués: Don Manuel, Don Carlos, Dona Amelia y Don Luis. Decoradas con las más exquisitas antigüedades y orladas de frescos y dorados rivalizan en vistas, sea al río o al jardín, y todas cuentan con las vistosas y coloridas alfombras de Arraiolos, las más celebradas del país.

Las grandes suites, las reales, se hayan en el primer piso del viejo palacio y todas evocan con sus nombres los grandes esplendores del imperio portugués: Don Manuel, Don Carlos, Dona Amelia y Don Luis. Decoradas con las más exquisitas antigüedades y orladas de frescos y dorados rivalizan en vistas, sea al río o al jardín, y todas cuentan con las vistosas y coloridas alfombras de Arraiolos, las más celebradas del país.

Los cuartos de baño están forrados con grandes placas del bello mármol de Estremoz, en este caso de un hermoso verde veteado de blanco y gris. Como antaño, cuentan con enormes bañeras lacadas en rojo y sustentadas por patas de bronce dorado con forma de garra.

Los cuartos de baño están forrados con grandes placas del bello mármol de Estremoz, en este caso de un hermoso verde veteado de blanco y gris. Como antaño, cuentan con enormes bañeras lacadas en rojo y sustentadas por patas de bronce dorado con forma de garra.

Todo es bello y confortable en estas opulentas habitaciones y da igual contemplar los atardeceres que sus interiores.

Los habitaciones más sencillas son igualmente confortables y cuantas dan al jardín son sumamente luminosas y acogedoras, especialmente las del ala poente.

Los habitaciones más sencillas son igualmente confortables y cuantas dan al jardín son sumamente luminosas y acogedoras, especialmente las del ala poente.

Esos jardines que he mencionado tantas veces son un hermoso parque inglés plagado de especies de todo el mundo, especialmente africanas. El marqués amaba las plantas y más aún las que le recordaban el continente de su fortuna. Desde su parte más baja permite contemplar el palacio como si fuera una principesca casa de muñecas.

Tiene una pajarera con periquitos, un paseo de cipreses, multitud de caminos forrados de calzada portuguesa, un pabellón oriental que era el antiguo cenador y es ahora restaurante de día y posee hasta un estanque de aguas esmeralda transformado en piscina. Cuenta también con otra cubierta y, como en todo hotel de lujo que se precie, con un elegante spa.

La vegetación es el sueño de cualquier aficionado a los jardines centenarios: araucarias gigantes, esbeltas palmeras, macizos de hortensias de más de dos metros, plataneras, hibiscus, agaves, enormes cedros y toda clase de plantas ornamentales o exóticas, de luz o de sombra. Un paraíso en el que exiliarse del mundo.

La vegetación es el sueño de cualquier aficionado a los jardines centenarios: araucarias gigantes, esbeltas palmeras, macizos de hortensias de más de dos metros, plataneras, hibiscus, agaves, enormes cedros y toda clase de plantas ornamentales o exóticas, de luz o de sombra. Un paraíso en el que exiliarse del mundo.

Aunque nada de esto seria completo si en palacio no se contase con un excepcional factor humano. Aquí están los mejores del grupo Pestana, un equipo de una profesionalidad y amabilidad llena de naturalidad que son difíciles de encontrar hoy en día, porque todos están entrenados para hacer feliz a cada cliente, para que cada uno se sienta como un rey. O… un marqués.

Aunque nada de esto seria completo si en palacio no se contase con un excepcional factor humano. Aquí están los mejores del grupo Pestana, un equipo de una profesionalidad y amabilidad llena de naturalidad que son difíciles de encontrar hoy en día, porque todos están entrenados para hacer feliz a cada cliente, para que cada uno se sienta como un rey. O… un marqués.

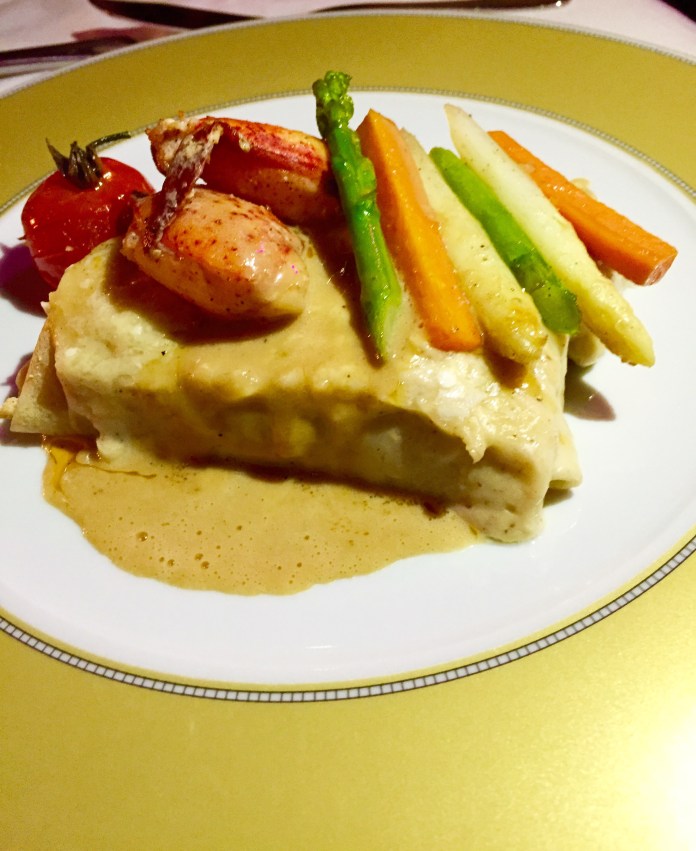

También en la gastronomía el nivel es muy alto y a los servicios clásicos de restaurante y a los deliciosos desayunos de mantel blanco y vajillas de China con anagramas dorados, añaden ahora un excelente picnic los sábados y un soberbio brunch los domingos.

Ya lo dije pero lo repito, este es lugar para enamorarse, para que nos enamoren, para soñar con el amor, para reponerse de las heridas del querer, para esconderse del mundo, para mimarse, para que nos mimen, para empezar de nuevo, para emborracharse de belleza… En suma, para ser feliz.

Ya lo dije pero lo repito, este es lugar para enamorarse, para que nos enamoren, para soñar con el amor, para reponerse de las heridas del querer, para esconderse del mundo, para mimarse, para que nos mimen, para empezar de nuevo, para emborracharse de belleza… En suma, para ser feliz.

Hotel Pestana Palace Rua Jau, 54 Lisboa Tfno. +351 210 114 433

Debe estar conectado para enviar un comentario.