Afirma El Mundo que las calles aledañas de Menéndez Pelayo -una famosa vía que corre paralela al Retiro y perfilan enormes y negras verjas, rematadas por doradas puntas de lanza y por hermosas copas de frondosos y centenarios árboles-, constituyen la milla de oro de la gastronomía madrileña. Naturalmente no es cierto, al menos si de calidad y de cocina de altos vuelos hablamos, aunque otro gallo canta si a lo que se refieren es a cantidad y variedad, porque en unos cuantos cientos de metros, la concentración de restaurantes es asombrosa, si bien todos coinciden en vocación popular y desenfadada, abarcando de las tabernas de toda la vida a las neotascas. Muchos son, bastantes de calidad y todos del mismo estilo, poblando un barrio encantador por su bullicio, su espiritu vividor y un paisanaje lleno de niños y parejas jóvenes. Eso sin contar la belleza de unas calles que se asoman al crujiente verdor y al hálito romántico de uno de los más bellos parques del mundo.

Y en una de las calles más conocidas y evocadoras calles del barrio, la de Ibiza, se ha instalado Kulto, restaurante del que ya se escribía bastante incluso antes de su reciente apertura y es que sus creadores, Laura López y José Fuentes, habían adquirido fama con sus locales de Zahara de los Atunes. A falta de una calle gaditana, al menos una con un nombre, Ibiza, que sabe a mar, a luz y a largos atardeceres sobre la fresca arena. La decoración es sencilla, con algo de marítima y, aunque pretendidamente informal, muy elaborada. Como todos los del barrio da prioridad a una enorme barra en la planta baja.

El comedor se sitúa en una suerte de altillo y tiene tan pocas mesas que los comensales no llegan a cuarenta.

El comedor se sitúa en una suerte de altillo y tiene tan pocas mesas que los comensales no llegan a cuarenta.

Como ya es habitual, no hay manteles y si una enorme profusión de materiales y colores. El resultado es como de una bohemia y hippy chic casa de playa de las que abundan en Zahara, residencias de ricos de buen gusto pero que aún se creen bohemios y siempre se soñarán jóvenes. Casas todas inspiradas en el majestuoso desorden de Isla Negra, el templo progre y poético del inconmensurable Pablo Neruda.

Como ya es habitual, no hay manteles y si una enorme profusión de materiales y colores. El resultado es como de una bohemia y hippy chic casa de playa de las que abundan en Zahara, residencias de ricos de buen gusto pero que aún se creen bohemios y siempre se soñarán jóvenes. Casas todas inspiradas en el majestuoso desorden de Isla Negra, el templo progre y poético del inconmensurable Pablo Neruda.

La cocina de Kulto es la de la Cádiz más cosmopolita y teñida de historia, la de los comerciantes romanos y fenicios, la del los pobladores árabes, la de los navegantes americanos y la de los banqueros y armadores de todas partes de Europa, la del mestizaje en suma. Y todo eso está presente en platos complejos y de gran originalidad. Por eso a quién sorprende empezar por un humus con pipas de calabaza tostadas, sabores mediterráneos que mezclan dorados aceites, humildes garbanzos y pimentones escarlata.

La cocina de Kulto es la de la Cádiz más cosmopolita y teñida de historia, la de los comerciantes romanos y fenicios, la del los pobladores árabes, la de los navegantes americanos y la de los banqueros y armadores de todas partes de Europa, la del mestizaje en suma. Y todo eso está presente en platos complejos y de gran originalidad. Por eso a quién sorprende empezar por un humus con pipas de calabaza tostadas, sabores mediterráneos que mezclan dorados aceites, humildes garbanzos y pimentones escarlata.

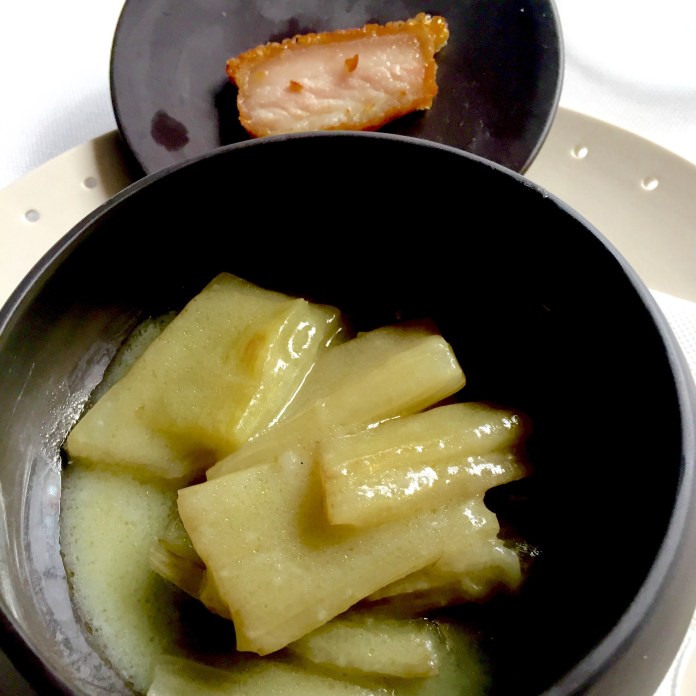

Los tacos de atún son tiernos dados de atún rojo bañados en una deliciosa marinada picante y que se acompañan de bolitas de guacamole, salmorreta, cebollitas encurtidas y maíz frito, una mezcla suculenta y fresca de diferentes texturas.

Los tacos de atún son tiernos dados de atún rojo bañados en una deliciosa marinada picante y que se acompañan de bolitas de guacamole, salmorreta, cebollitas encurtidas y maíz frito, una mezcla suculenta y fresca de diferentes texturas.

El salpicón picante de centolla, erizo y mejillón de roca es la pura carne del marisco estupendamente aliñada y acompañada de mejillones y algunos toques herbáceos. Servido con pequeñas tostadas recién hechas es un verdadero lujo.

El salpicón picante de centolla, erizo y mejillón de roca es la pura carne del marisco estupendamente aliñada y acompañada de mejillones y algunos toques herbáceos. Servido con pequeñas tostadas recién hechas es un verdadero lujo.

El empedrat moruno de bacalao recrea la gran ensalada andaluza a base de lascas de bacalao y naranja enriqueciéndola con verdinas y un llamado pesto moruno plagado de hierbas y especias que van mucho más allá de la albahaca.

El empedrat moruno de bacalao recrea la gran ensalada andaluza a base de lascas de bacalao y naranja enriqueciéndola con verdinas y un llamado pesto moruno plagado de hierbas y especias que van mucho más allá de la albahaca.

Las alcachofas fritas, carabinero y huevo escalfado es un plato tan complejo que no está del todo bien conseguido por falta de armonía. En realidad son dos platos en uno: deliciosas alcachofas confitadas y fritas que se mojan en el huevo y por otro lado, tartar de carabinero, crujiente de patas y cabezas y una buena y densa salsa salsa de los corales del crustáceo. Todo bueno, pero con muchos ingredientes que se ignoran y hasta parece que se miran con desprecio.

Las alcachofas fritas, carabinero y huevo escalfado es un plato tan complejo que no está del todo bien conseguido por falta de armonía. En realidad son dos platos en uno: deliciosas alcachofas confitadas y fritas que se mojan en el huevo y por otro lado, tartar de carabinero, crujiente de patas y cabezas y una buena y densa salsa salsa de los corales del crustáceo. Todo bueno, pero con muchos ingredientes que se ignoran y hasta parece que se miran con desprecio.

Esa sensación de unión de opuestos no desaparece con la liebre guisada en «mole civet» otros dos platos que solo coinciden en el ingrediente principal. Por un lado, un tataki con huitlacoche y por otro, un espectacular mole que no despreciaría ningún oaxaqueño. También consta en el plato un llamado Spaetzle de espinacas que ignoro lo que es por lo que lo he buscado y se lo ofrezco con solo presionar sobre el nombre. Así como en el caso de las alcachofas buscaría la armonía, aquí convertiría este plato en dos, especialmente porque el mole es tan bueno que sabe a poco y sobre todo, porque… menos es más!!!

Esa sensación de unión de opuestos no desaparece con la liebre guisada en «mole civet» otros dos platos que solo coinciden en el ingrediente principal. Por un lado, un tataki con huitlacoche y por otro, un espectacular mole que no despreciaría ningún oaxaqueño. También consta en el plato un llamado Spaetzle de espinacas que ignoro lo que es por lo que lo he buscado y se lo ofrezco con solo presionar sobre el nombre. Así como en el caso de las alcachofas buscaría la armonía, aquí convertiría este plato en dos, especialmente porque el mole es tan bueno que sabe a poco y sobre todo, porque… menos es más!!!

La clorofila helada es un fresquísimo sorbete de hierbabuena de maravilloso y refulgente color que limpia, pero también embelesa, el paladar.

La clorofila helada es un fresquísimo sorbete de hierbabuena de maravilloso y refulgente color que limpia, pero también embelesa, el paladar.

EL café turco es un buen postre a base, como su nombre indica, de café y cardamomo en siete texturas (helado, crijiente, crema, sabayón, galleta, ralladura y gelatina) perfecto para amantes del café en forma de postre. A mi, desgraciadamente, solo me gusta en taza, así que amablemente, me ofrecieron chocolate.

EL café turco es un buen postre a base, como su nombre indica, de café y cardamomo en siete texturas (helado, crijiente, crema, sabayón, galleta, ralladura y gelatina) perfecto para amantes del café en forma de postre. A mi, desgraciadamente, solo me gusta en taza, así que amablemente, me ofrecieron chocolate.

Se llama el plato chocolate, frambuesa y pistacho y es una agradable tarta cremosa de chocolate Valhrona, helado de frambuesa, frambuesa liofilizada y pistachos, bastante bueno pero con demasiadas mezclas que esconden el chocolate. Nuevamente, el exceso de barroquismo los traiciona.

Se llama el plato chocolate, frambuesa y pistacho y es una agradable tarta cremosa de chocolate Valhrona, helado de frambuesa, frambuesa liofilizada y pistachos, bastante bueno pero con demasiadas mezclas que esconden el chocolate. Nuevamente, el exceso de barroquismo los traiciona.

Aún le falta mucho para asentarse, pero esta cocina tiene buena madera y mucho futuro. El servicio es eficaz y atento pero el ritmo lento porque qué pueden hacer dos camareros para servir a casi 40 personas; ni aunque fueran Los Cuatro Fantásticos. Tampoco acompaña el mucho ruido y un enorme afán por el deslumbramiento que, a veces, los lleva al exceso de ingredientes. Sin embargo, lo repito, se trata de una cocina original llena de buena voluntad, cosmopolita, atrevida y plena de posibilidades que parecerán deslumbrantes cuando se pulan las aristas de la sobreabundancia.

Aún le falta mucho para asentarse, pero esta cocina tiene buena madera y mucho futuro. El servicio es eficaz y atento pero el ritmo lento porque qué pueden hacer dos camareros para servir a casi 40 personas; ni aunque fueran Los Cuatro Fantásticos. Tampoco acompaña el mucho ruido y un enorme afán por el deslumbramiento que, a veces, los lleva al exceso de ingredientes. Sin embargo, lo repito, se trata de una cocina original llena de buena voluntad, cosmopolita, atrevida y plena de posibilidades que parecerán deslumbrantes cuando se pulan las aristas de la sobreabundancia.

Debe estar conectado para enviar un comentario.